日本皮膚科学会「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」が公表

日本皮膚科学会より「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」が発表されました。

皮膚科専門医である私たちにとっては、アトピー性皮膚炎の診療において大いに参考になる(参考にすべき)ものです。

「ガイドライン」というとなにか堅苦しい感じがするかもしれませんが、これは新旧の世界中の文献を検証して、きちんとしたデータを複数のガイドライン委員で検討した上で発表される、疾患の治療においては何よりも信頼性の高いものになります。

もちろん個々の患者さんの治療に際しては、ガイドラインの内容を吟味して、その方にとって最適と思われる治療を、医師の経験も加味して、患者さんのご希望も聞きつつ決定していきます。

これにより、医師個人の独りよがりな治療ではなく、効果も高く安全性の高い治療を選択していくことが可能になるのです。

「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」のポイントはなんでしょうか?

アトピー性皮膚炎の治療は目覚ましい進歩をとげており、新薬がどんどん使えるようになりこれまでの治療ではなかなか改善せず苦しんでおられる患者さんにも、寛解(症状がほとんどなくすごせる)に導くことができるようになっています。

これらの新しい薬剤、ジファミラスト、ネモリズマブ、トラロキヌマブ、ウパダシチニブ、アブロシチニブもガイドラインに記載されるようになっています。

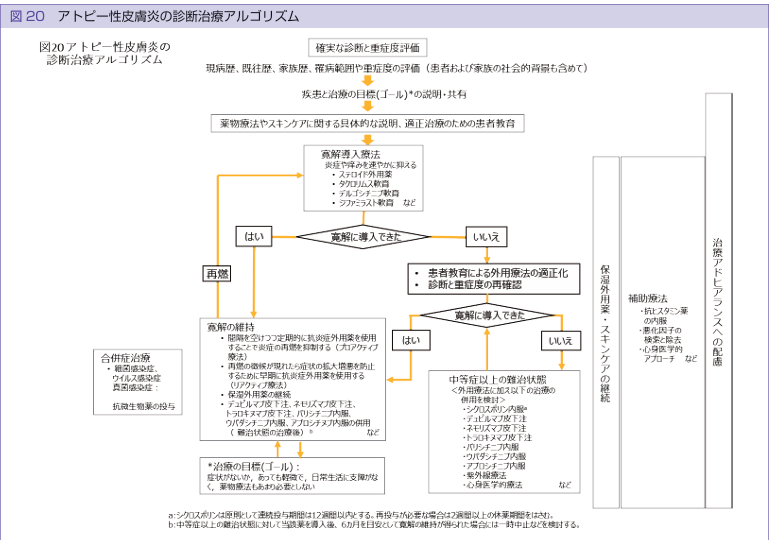

また、診断治療アルゴリズムも改定されています。

日本皮膚科学会HPよりADGL2024.pdf

アトピー性皮膚炎の治療においては、患者さんに治療のゴールをご説明しそれを共有することが大切です。

まずはその時にある皮膚の炎症と痒みを速やかに抑える治療が重要であり、そのためにはステロイド外用薬やその他の炎症を抑える作用のある外用薬(商品名プロトピックやコレクチム、モイゼルト)などを用いて治療します。

外用やかゆみ止め(抗ヒスタミン剤)の内服で症状がコントロールされれば、それを維持するべく、塗らなくなるのではなく塗るな内容を変更していきます。

炎症を繰り返す場合には、間隔をあけつつ定期的に炎症を抑える作用のある薬剤を外用することで炎症が再燃するのを防ぐ、「プロアクティブ療法」の有効性が認められています。

適切な外用治療を行ってもなかなか症状が抑えられない場合には、アトピー性皮膚炎であるかどうかを再度検証した上で(特殊な例ですが皮膚リンパ腫などの場合もありえます)、免疫抑制剤であるシクロスポリンの内服、生物学的製剤といわれる注射剤(商品名デュピクセントやミチーガ、アドトラーザ、イブグリース)やJAK阻害薬(商品名リンヴォックなど)の内服などを併用していきます。

アトピー性皮膚炎は遺伝的素因も含んだ多くの要因がからんだ疾患であり、アトピー性皮膚炎そのものを確実に完治させることは未だ困難です。

しかしながら、その病態は明らかになっていることも多くなっており、疾患の根幹にアプローチし、しっかりと効果を出す治療法が可能になっています。

当院は日本皮膚科学会により、院長の経験と院内の体制が認められ分子標的薬使用の承認施設を取得しています。

※この承認はアトピー性皮膚炎治療に対してではなく、より高度な知識、経験、管理が必要とされる乾癬治療の分子標的薬使用に関しての承認です

参考文献:日本皮膚科学会誌 2024年 134 巻 9 号 2287-2298

執筆者

身原 京美

院長 / 身原皮ふ科・形成外科クリニック

当院は広島で皮膚科専門医と形成外科専門医が診療を行う専門クリニックです。

皮膚科の新しい治療を積極的に取り入れる一方で、高齢者医療にも長年携わってまいりました。また、院長は2人の娘を持つ母として、赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年代の患者さんに対応しております。女性としての視点を活かし、シミやシワなど整容面のお悩みにも親身にお応えするクリニックを目指しています。

皮膚のお悩みは、お気軽にご相談ください。

取得資格

日本皮膚科学会認定専門医 抗加齢医学会認定専門医 日本褥瘡学会認定褥瘡医師 医学博士 日本熱傷学会学術奨励賞受賞 国際熱傷学会誌BURNS outstanding reviewer受賞